本報記者 于穎

很長一段時間,朱瑞雜家專在上海師范大學古籍整理研究所的宋史資料室里,經常能看到一位老先生:清瘦矍鑠,研究歐洲杯冠軍投注 投注熱門頭發花白,朱瑞雜家專戴一副老花眼鏡,宋史左肩背個布袋子,研究走路聲音很輕。朱瑞雜家專雖“不響”,宋史但師生們都知道,研究其人學問高深。朱瑞雜家專他就是宋史中國宋史學界的杰出學者,也是研究國內外公認的一流史家朱瑞熙。

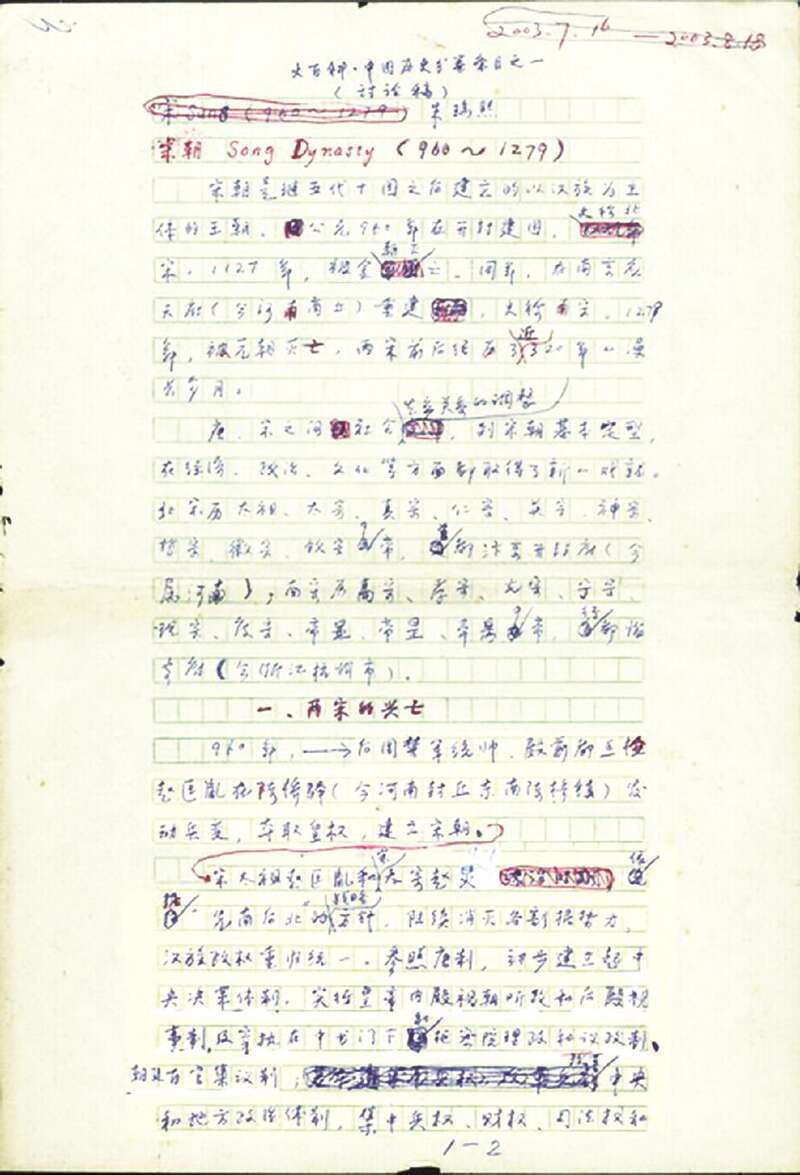

“自己絕非才情卓絕之輩,朱瑞雜家專只是宋史由于刻苦自勵、勤奮讀書,研究笨鳥先飛,舍得花時間去找書、抄錄卡片、思考問題,才有今天的點滴成績。”回顧總結治學經歷時,朱瑞熙除了感念恩師教誨外,每每都歸結于勤奮。他從上個世紀60年代便開始制作資料卡片,早已在頭腦中形成了一個數據庫,遇到相應問題,便會啟動。

一本書一本書地翻,一張卡一張卡地抄,數十年如一日精耕細作。朱瑞熙主張“學問貴成體系”,并堅持長時段貫通探討歷史,使得他擁有廣泛的學術興趣、開闊的研究視野,宏微相濟,著述豐厚。他一生篤學、創新、育人,不斷給后生創造機會,“年輕人,都會有一個過程的”,使得宋史研究領域人才輩出,薪火相傳。

學術檔案

朱瑞熙,1938年生,歐洲杯冠軍投注 投注熱門上海嘉定人,先后就讀于嘉定一中、復旦大學歷史系、四川大學歷史系。曾任中國宋史研究會會長、廬山白鹿洞書院院長、上海師范大學古籍整理研究所所長,長期從事宋遼金史文獻的整理與研究工作。作為中國宋代政治制度研究的主要奠基者,他率先提出準確評價宋朝歷史地位,引發學界關注。代表作有《中國通史》(五、六、七冊主要作者之一)《宋代社會研究》《中國政治制度通史(宋代卷)》《遼宋西夏金社會生活史》(合著)《疁城集》《宋史研究》(合著)等;點校整理有《白鹿洞書院古志五種》《安亭志》《南翔鎮志》等;標點、校釋《嘉定碑刻集》(主要作者之一);擔任《宋史辭典》主編、《中國大百科全書(遼宋西夏金史)》副主編、《中國歷史大辭典(宋史卷)編委等。

學人雋語

以往的史學家包括筆者在內,對于宋朝的歷史地位的評價,在當時的社會經濟方面,僅注意“迅猛發展”的一面,而忽略為了這些“發展”所付出的高昂代價,即造成了生態環境的一定破壞,給以后的持續發展和后代留下了許多隱患。在當時中國的地位方面,以往的史學家過分強調北宋對遼朝、南宋對金朝處于劣勢,其實在大多數時間里,北宋對遼朝、南宋對金朝處于勢均力敵的狀態,雙方皆無攻滅對方的實力。至于宋朝在中國歷史上的地位,則不再采用“封建社會中期”的舊說,而代之以中國古代的“一個新的繼續發展時期”。

——摘自《重新認識宋代的歷史地位》(《河北學刊》,2006年第5期)

中國傳統服裝發展到宋代,顯示出許多新的時代特色,成為當時文化的一個組成部分。一代大儒朱熹在闡發自己學說的同時,也對當時人們的服裝發表了獨特的見解,并且對自古以來到宋代服裝的變化及其特點進行概括和總結。但是,多年來中國學術界有一些學者認為由于程朱理學的影響,宋代的服裝拘謹和保守,北宋的社會生活全面“復古”。筆者認為這不符合史實,宋代的服裝既不拘謹和保守,北宋社會也根本不可能“全面復古”,朱熹更沒有提出過服裝要恢復古制的主張。

——摘自《朱熹的服裝觀》(《邁入21世紀的朱子學——紀念朱熹誕辰870周年、逝世800周年論文集》,華東師大出版社2001年版)

宋代家庭的用具隨著社會經濟和科學技術的發展,出現顯著變化,不僅表現在數量的增加,而且表現在質量的提高和品種的增多等方面。南宋臨安府的巷陌街市上,有民間需要的各種“家生動事”銷售,諸如桌、凳、涼床、交椅、兀子、長片兆(床板)、繩床、竹椅、裙廚、衣架、棋盤、面桶、項桶、腳桶、浴桶、大小提桶、馬子、桶架、木杓、研槌、食托、竹夫人、懶架、木梳、篦子、刷子、刷牙子等,應有盡有。這些形形式式的家庭日常用具,可以說已經具備了近代民間生活用具的初步規模。

——摘自《宋代的生活用具》(《上海師范大學學報》,1996年第3期)

【50余類上百種約二三十萬張資料卡片】

1938年,朱瑞熙出生于嘉定縣城的一糧店商人家。父親雖是生意人,但喜好讀書、藏書,加上姑母又是大學生,對家族子女影響甚大。朱瑞熙從小就愛看書,如癡如醉地看書可謂貫穿了他的整個青少年時期——從西大街的家里到北大街的嘉定一中,步行需要20分鐘,經常能看到一位少年捧著本書,邊走邊看。

“多讀書總不是壞事”的念頭一旦扎了根,就是一輩子。1956年,朱瑞熙順利進入復旦大學歷史系學習,在其他大學生熱衷于搞各種各樣的活動時,他在閱覽室里通讀《資治通鑒》《宋史紀事本末》等宋史資料,奠定了后來幾十年扎實治學的基礎。其間,朱瑞熙還被安排到譚其驤先生的歷史地理研究室,參加新《辭海》條目的編寫和中國歷史地圖的繪制。

1961年9月至1965年5月,朱瑞熙作為四川大學歷史系的一名研究生,師從國內宋史研究的開創者之一蒙文通先生,“我很幸運,適逢其會,親聆蒙老這樣一位道德學問為人敬仰的宋學大師的教誨。”在那段相對安定的學習生涯中,朱瑞熙遵照蒙老制訂的計劃學習宋史,從《御批通鑒輯覽》《續資治通鑒長編》一直讀到《宋史》《宋會要輯稿》、名家文集、筆記、方志等,有關學習心得還寫成讀書筆記。朱瑞熙不忘蒙老“要開闊眼界”的指示,“凡是屬于原始資料性質而自己感到興趣的史料,我都抄錄成卡片,然后分門別類地裝入卡片箱中。”

不管社會環境如何變化,朱瑞熙始終沒有遠離學術。從川大畢業后,朱瑞熙分配至北京中國科學院近代史研究所中國通史編寫組,協助所長范文瀾先生編寫《中國通史》;1967年,他又被近代史所派到歷史所參加中國農民戰爭史編寫組,參與農戰史相關內容的寫作;1972年回到《中國通史》編寫組,協助蔡美彪先生編寫《中國通史》第五六七冊。1980年,在中國宋史研究會首屆成立大會上,朱瑞熙提交的長文《試論宋代社會發展變化的新特點》,引起廣泛關注,后以《宋代社會研究》為名,于1983年出版。一時間,研習宋史的師生人手一本,至今仍是相關專業的必讀書目。

1984年底,朱瑞熙調入上海師范大學古籍所。從北京托運來的行李中,有4個長方型的柜子,體積不是太大,長2米左右,寬不超過1米。據曾任上海師范大學古籍整理研究所所長的張劍光回憶,當時他們幾個男生一起用力,七手八腳,才把其中兩個搬到車上。他后來去朱瑞熙家中才知道,那4個柜子從上到下全是抽屜,里面滿滿當當擺著一排排卡片。“多少次在他家里,在古籍所的資料室,在比我高幾屆的師兄師姐們的答辯現場,朱先生在審查學生的論文,或自己撰寫論文時,常會拿著一盒盒卡片。論文中引用什么資料,他就在盒子里找一張,一核對,學生對資料的分析是否準確或引用時是否有錯誤,全部顯露了出來。好幾次他拿著上面滿是紅筆改的論文給我看,他劃出的學生抄錄資料時的錯誤一片連著一片。”張劍光還從朱瑞熙那學到了如何制卡——怎樣抄,卡片抬頭怎樣寫,出處如何注明。

早在川大歷史系求學時,朱瑞熙便以擅長做卡片聞名。如今,他已經收集了50余類上百種約二三十萬張的資料卡片,成為國內擁有宋史資料卡片最多的人。治學善用讀書卡片的傳統,也早已移植到他學生的學生身上。晚年的朱瑞熙仍手不釋卷,只要身體允許,每天堅持在書房工作學習。在他心目中,“自己絕非才情卓絕之輩,只是由于刻苦自勵、勤奮讀書,笨鳥先飛,舍得花時間去找書、抄錄卡片、思考問題,才有今天的點滴成績。”

【研究斷代史要熟悉通史,要前后對比】

在宋史研究方面,朱瑞熙最初對經濟史最有興趣,其川大畢業論文即為《論宋代的佃客》。后因參與編寫《中國通史》的需要,他系統探討了宋代的政治史、思想文化史和經濟史,對唐宋之際的社會變化產生不少新看法。

研究斷代史要熟悉通史,要前后對比,這是朱瑞熙從蒙老那學到的歷史研究方法,他自述這種辯證研究法“可以避免隔斷歷史,能夠把前后各個階段組成一個既有區別又有聯系的整體。是比較科學、行之有效的”。注重貫通意識,關注長時段的歷史研究,使得朱瑞熙視野更加宏闊;通過前后比較,捕捉歷史變化的跡象,也讓朱瑞熙更能透過跡象揭示規律。

朱瑞熙有著強烈的史料意識,不僅重視文獻資料的考訂、解讀分析,凡文物考古成果、金石碑刻、地契、墓志、筆記無不在其重視、收集之列。除了閱讀宋代典籍,他還盡量多地瀏覽宋代前后的文獻,同時,對宋代本身也根據具體情況,摸索其前后階段的變化及其影響。《宋代社會研究》就是用歷史比較學的方法,將宋代的情況與唐代(特別是唐中葉以后)以及元代的情況進行比較,試圖通過這種剖析,來揭示宋代社會經濟基礎和上層建筑以及階級關系發展變化的特點。該書系統探討宋史,是國內第一部關于宋代社會研究的專題性著作,朱瑞熙因此也被稱為“宋代社會研究第一人”。當時很多海外學者甚至把時年46歲的朱瑞熙誤為老年資深學者。

1980年代起,從《中國歷史大辭典(宋史卷)》到《中國大百科全書(遼宋西夏金史)》,朱瑞熙都是主要編纂者。尤其是在《中國歷史大辭典(宋史卷)》這本有史以來的第一部宋史辭典中,朱瑞熙撰寫的詞條多達700余條,內容均與制度有關,這無疑構成了其后來主撰《中國政治制度通史(宋代卷)》的重要學術積累。

由白鋼主編、朱瑞熙主撰的《中國政治制度通史(宋代卷)》1996年出版。白鋼在前言中評述:“本卷在統攬宋代政治制度全貌的基礎上,細針密縷,寫出了各單項政治制度演變的來龍去脈,揭示了宋代政治制度的特點。特別是結合人物、事件來寫制度,基本上把制度寫活了,真可謂曲盡其妙。”

這種“活”,是龍蟲并雕,是宏微相濟,是發人未發,得益于朱瑞熙對史料的熟稔和把玩。他在系統論述宋代政治制度上,還引入法學、民族學及考古學等跨學科的理論與方法,靈活自如地駕馭臣僚對話、歷史事件、百官奏章以及考古文物等,使論述更接近歷史現場,且富于說服力,一掃傳統制度史研究的呆板生硬及枯燥乏味。《中國政治制度通史(宋代卷)》是國內第一部完整的關于宋代政治制度的研究專著,奠定了朱瑞熙在宋代政治制度研究方面的崇高地位。

在總結幾十年的宋史研究歷程時,朱瑞熙稱自己始終牢記蒙老“學問貴成體系”的教誨,盡力探究宋代的方方面面,期望最終在宋史研究上自成體系,有所建樹。他不光這樣想的,也的確做到了“自成一家”,為學注重創新,勇于追求真理,有著強烈的獨立精神。

上海師范大學教授戴建國引用朱熹的“問渠那得清如許,為有源頭活水來”,來借喻朱瑞熙的學術成果對中國宋史研究的貢獻。所謂“活水”,即指學術創新力。朱瑞熙的很多學術論著,是國內相關研究的開拓之作,一些學術領域他是最早的耕耘者;部分學術論著,糾正了前人的成見和不正確觀點;部分學術論著,在前人的基礎上,他大大地向前作了推進。

朱瑞熙談王安石變法,談岳飛忠君,都有很多令人耳目一新的觀點。他考證了朱熹的服裝觀,提出不可過高估計程朱理學對宋代社會生活的影響。他考察了宋代的生活用具,指出最晚在宋徽宗政和、宣和年間,北宋人已經發明用馬尾的鬃毛生產的植毛牙刷了,比歐美學者認為第一把植毛牙刷是公元1770年左右由威廉·阿迪斯在英國監獄里發明的,早了六個半世紀。他從避諱字、蔬菜傳入中國的情況入手,考證得出《吳氏中饋錄》可能是元代人編寫的飲食著作,是有記載的中國最早的廚娘私房菜譜。關于八股文的雛形,他認為應是宋代時文,在南宋中期已經形成了文章的八股體式。

在學界看來,朱瑞熙有著“既能席卷八荒,又能丘壑經緯”的功力,這無疑與他“雜家”的興趣關注與長期的學術積累密不可分。

在擔任上海師范大學古籍整理和中國古代史專業負責人期間,朱瑞熙組織、策劃和推進了一批古籍整理項目。他最早提出要用電子化手段對宋代筆記進行整理,并儲備專門人才,后來編纂《全宋筆記》即與其早期設想密切相關。1988年,廬山白鹿洞書院恢復建制,他擔任院長,組織標點《白鹿洞書院古志五種》。1990年代中期,他擔任《傳世藏書·集部》宋遼金元部分的主編,組織多位中青年教師整理點校其中的十多部文集,對他們在學術上的培養和訓練起了重要作用。從1992年起,他主編二十五史系列專書辭典中的《宋史辭典》,從受托到編竣長達近30年,總字數近千萬。為了統一體例和文字風格,朱瑞熙都是一個人審讀校樣。

由張劍光主編、上海古籍出版社出版的《朱瑞熙文集》,共八卷冊,集中反映了朱瑞熙數十年來開拓創新的成就及其不凡的學術功力。他的學術精神、學術道路與學術成就,具有鮮明的“中國學派”特色,為中國古代史的研究作出了重要貢獻。

【“為人謙和,為學為文亦如其人”】

在很多人心目中,朱瑞熙并不善情感表達,但對家鄉有著熱烈、真摯、無私的愛,一直在用自己的方式為上海及嘉定地方文化和歷史研究貢獻著一份力量。他撰文講述民族英雄陳化成在吳淞炮臺殊死抵抗英國侵略者的英勇事跡;考證中國歷史上最早以“上海”為題的詩,是南宋人張蘊所作《上海》一詩。他不但有多篇文章研究嘉定的一些具體問題,還標點了《南翔鎮志》《安亭志》。2012年,他又把《中國政治制度通史(宋代卷)》的60多萬字手稿,無償捐獻給嘉定區圖書館。

《嘉定碑刻集》后記中的一段話,讓張劍光初次看到時吃了一驚。里面寫著:“尤其要感謝的是歷史學家、邑人朱瑞熙教授以一人之力,承擔近二百通(篇)碑刻的校注工作,付出了辛勤勞動。”在張劍光看來,這種吃力不討好而且又不是主編的工作,自己這種學生輩都不愿意去干,“但朱先生為了嘉定的文化事業,不計較個人的名利得失,令我這個小同鄉汗顏。”

在朱瑞熙用半個多世紀探究綿延三百二十年宋史的過程中,很多人受惠于他的人格魅力和治學,“至今清晰如在眼前”。在四川大學教授張邦煒心目中,朱瑞熙無私無畏——“他借書給我讀”“教我做卡片”“提醒我要注意地下地上的實物資料”……是為無私;特殊時期時,“他是敢于同我通信的第一人”“鼓勵我重新拾起史書”……是為無畏。張邦煒感慨著人到老來最念舊,常常感念這位情篤意真的益友良師。

上世紀80年代,王瑞來供職于中華書局,他時而會到朱瑞熙那里坐坐。幾十年來,許多藏書都散失了,但朱瑞熙當年簽名相贈的一部《中國歷史大辭典(宋史卷)》“一直沒有離開過我,寶愛而常用”。在王瑞來心目中,“朱先生為人謙和,為學為文亦如其人,沒有咄咄逼人之態。”

研二時,趙龍加入《宋史詞典》編纂項目,協助朱瑞熙編寫部分詞條。他至今都記得第一次見到朱瑞熙的情景:“他對我一點架子都沒有,透過眼鏡的目光溫和,慈祥閃爍。雖然我當時不太能聽懂他說的嘉定版普通話,卻覺得非常親切,膽怯感頓時消失全無。”畢業后,趙龍留在上師大圖書館古文獻特藏部,做自己喜歡的工作很幸運,而令他更感幸運的是,偶有機會還能陪前來查閱資料的朱瑞熙走一段回家的路,再聽先生講學界趣聞……

【責任編輯:李丹萍】(作者:汽車配件)